Gli anni del boom economico in Italia

- Luca Baj

- 8 set

- Tempo di lettura: 3 min

Dal dopoguerra a oggi l’Italia ha imparato – spesso a proprie spese – che crescita economica, vita sociale e immaginario culturale non sono binari paralleli: si trascinano, si spingono, a volte si contraddicono. La letteratura, il cinema e la musica non si limitano a “riflettere” l’andamento del PIL: lo mettono in scena prima che accada, segnalano incrinature, accendono rinascite. Se vogliamo qualche indizio credibile sul nostro futuro, conviene dunque ripercorrere le stagioni che ci hanno formati e guardare come la cultura ha agito da sismografo e, talvolta, da innesco.

Anni della ricostruzione: quando l’immaginario corre più veloce dei redditi

Nell’immediato dopoguerra la penuria convive con una sbornia di possibilità. I neorealisti portano in piazza macerie e dignità, mentre i cantautori – da Modugno a Tenco – cominciano a insinuare un “io” inquieto in un paese che si vuole solo collettivo. È la prova generale di ciò che accadrà di lì a poco: un boom che non sarà soltanto elettrodomestici e autostrade, ma un nuovo modo di abitare, lavorare, scrivere. La stessa tv dei primi anni, pedagogica e popolare, mescola filologia e varietà, alfabetizza e, insieme, crea i primi miti domestici.

Il boom: il consumo come scena e come critica

Tra fine Cinquanta e inizio Sessanta l’Italia cambia ritmo: il salotto si allarga, entra la lavatrice, le vacanze “in macchina” fanno geografia. Il cinema sa essere spietato e profetico: mette in commedia il tragico (Risi, Monicelli), fotografa l’ebbrezza e le sue crepe (Fellini), racconta lo sradicamento dalle campagne e la metropoli che seduce e divora. In musica, il beat e poi il progressive creano l’idea di una gioventù autonoma, mentre la narrativa sperimenta nuovi lessici e periferie. In questa stagione la produzione culturale non si limita a illustrare il miracolo economico: ne denuncia l’ombra, la diseguaglianza territoriale, l’ansia del ruolo femminile che cambia senza trovare ancora diritti pieni.

L’Italia adulta: conflitto, riflusso, globalizzazione

Dagli anni Settanta in poi cultura e società oscillano tra piazze e salotti. Le grandi lotte allargano diritti; la televisione commerciale ridefinisce il centro del discorso pubblico, la musica passa dagli stadi ai club, il romanzo torna a misurarsi con la cronaca nera e la corruzione. Gli anni Novanta – con Tangentopoli, il digitale nascente e le migrazioni che ridisegnano i quartieri – obbligano scrittori e musicisti a cambiare registro: nasce una narrativa che ibrida reportage e finzione, si moltiplicano le forme seriali, si afferma una critica del “tempo reale”. Nel nuovo secolo crisi finanziarie, nuove guerre, pandemia e intelligenza artificiale spostano ancora il baricentro: le arti provano a dare lingua a un mondo interdipendente e fragilissimo, in cui la cittadinanza culturale è la prima palestra di cittadinanza tout court.

Cosa ci insegna questo viaggio

Guardando in retrospettiva le “stagioni” dell’Italia – ricostruzione, boom, conflitto, globalizzazione – e incrociandole con le traiettorie del Festival, emerge una costante: i periodi di prosperità durano quando sanno tradursi in capitale culturale, in fiducia linguistica, in scuole e piazze che discutono. La cultura non è il “poi” dell’economia: è un’infrastruttura che insegna a usare il benessere e a non farsene usare. Quando la società smette di raccontarsi – o delega il racconto a algoritmi e metriche – il patto civile si assottiglia. Quando, al contrario, piazze, teatri e biblioteche diventano luoghi porosi di confronto, anche crisi durissime trovano parole di cura, e nuove industrie (creative, educative, tecnologiche) crescono con più radici.

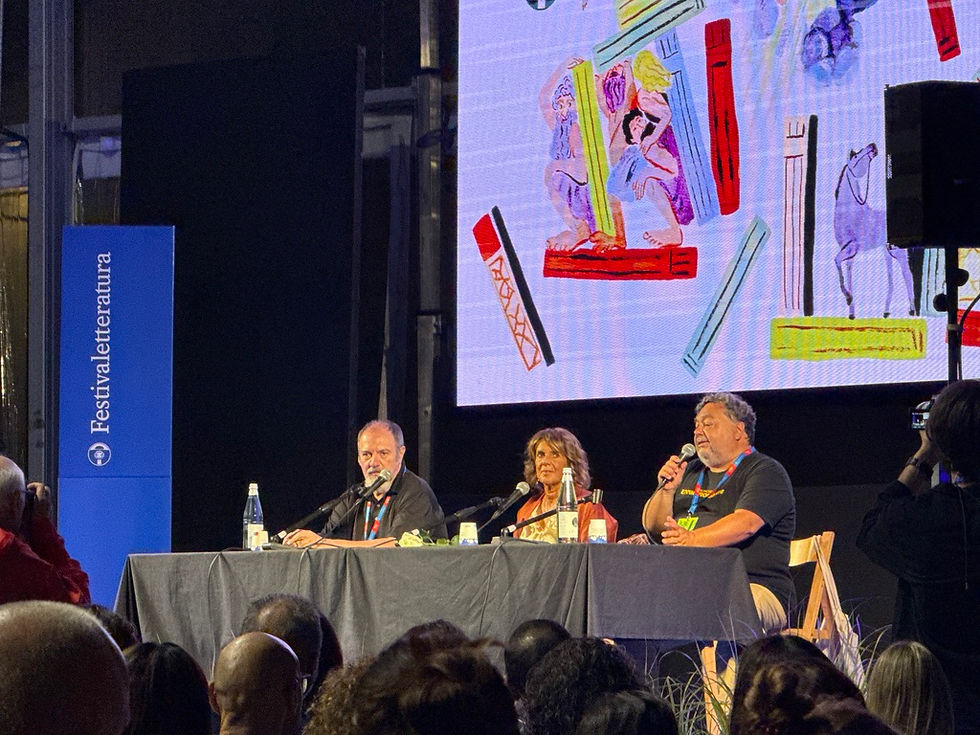

Per questo un festival come quello di Mantova è insieme archivio del passato e palestra del futuro: mette al lavoro differenze, conflitti, saperi specialistici e immaginazione; chiede al pubblico di non essere pubblico passivo; rammenta che “sentire il mondo” è prima di tutto un atto di responsabilità. Non ci dirà quale sarà il prossimo decennio, ma può indicarci come abitarlo: con attenzione, coraggio e una lingua capace di nominare i cambiamenti senza semplificarli. È già un programma politico – nel senso migliore del termine. E, soprattutto, è una promessa che l’Italia sa rinnovare ogni volta che affida alla cultura non il ruolo di specchio, ma quello – più faticoso e vitale – di motore.

Commenti