Il computer “impossibile” diventa probabile: perché il quantum computing è (quasi) pronto

- Luca Baj

- 6 set

- Tempo di lettura: 4 min

Fino a poco tempo fa l’idea di un computer quantistico utile sembrava lontana.Oggi i segnali dicono altro.Quando nel 2023 è stato mostrato il primo processore con decine di qubit logici, la discussione è cambiata di tono: la correzione d’errore non era più solo teoria, ma piattaforma sperimentale su cui costruire macchine capaci di affrontare problemi reali.Fu allora che Simone Montangero, fisico teorico e co-autore con Giuliano Benenti e Giulio Casati di Il computer impossibile, disse che i dubbi sulla possibilità di arrivare a computer quantistici applicativi non avevano più ragione di esistere, e che i tempi di arrivo potevano essere più brevi di quanto stimato.

Il principio che rende questi calcolatori diversi non è solo la velocità.È la fisica.Un qubit non si limita a valere zero o uno, ma può trovarsi in sovrapposizione e intrecciarsi con altri qubit in stati correlati che non hanno analoghi classici.Sembra paradossale, ed è per questo che Richard Feynman amava ricordare che “nessuno capisce davvero la meccanica quantistica”.Eppure proprio quelle proprietà consentono algoritmi che esplorano spazi di soluzioni giganteschi con passi mirati: fattorizzazione, simulazione di sistemi quantistici complessi, ottimizzazione combinatoria, apprendimento automatico ibrido quantistico-classico. Il nodo, per anni, è stato il rumore: ogni qubit interagisce con l’ambiente e si “decoere”.La soglia pratica si sposta quando i qubit logici, costruiti con ridondanza e codici di correzione, iniziano a superare i qubit fisici per affidabilità computazionale.È esattamente il passaggio che ha rimesso in moto previsioni più aggressive sulla tabella di marcia.

Intorno a questa frontiera si è stratificato un ecosistema industriale.Le grandi piattaforme del cloud offrono accesso a prototipi e simulatori, mentre programmi pubblici europei e nazionali finanziano stack completi, dalla fisica dei dispositivi al software.L’Italia ha un vantaggio competitivo inatteso: un’infrastruttura di supercalcolo tra le più potenti al mondo per l’accoppiata classico-quantistico, con Leonardo a Bologna, piattaforma ideale per eseguire pipeline ibride in cui il pre- e post-processing restano classici e il “cuore” dell’algoritmo sfrutta la macchina quantistica.Questo modello, già impiegato in chimica computazionale e routing logistico, è la via più realistica al cosiddetto vantaggio quantistico utile.

Le applicazioni non stanno tutte alla stessa distanza. La simulazione di molecole e materiali è in pole position: la meccanica quantistica calcola se stessa, accelerando scoperta di farmaci, catalizzatori, superconduttori non convenzionali.Segue l’ottimizzazione: reti elettriche con rinnovabili variabili, pianificazione di flotte e magazzini, design di reti 5G/6G, finanza quantitativa per la gestione del rischio.Più sfidante, ma promettente, l’accelerazione di alcuni sottoproblemi del machine learning, specie nell’estrazione di strutture da dati rumorosi ad alta dimensionalità.Non è un jolly universale: per molte attività i computer classici resteranno perfetti, economici e più semplici da gestire. Ma per una classe di problemi “durosissimi” il calcolo quantistico apre strade che i supercomputer, per quanto potenti, faticano a percorrere.

La sicurezza è la ragione politica della corsa.Gli algoritmi a chiave pubblica oggi in uso fondano la robustezza su problemi matematici ritenuti intrattabili per i calcolatori classici, non su un’impossibilità dimostrata.Con macchine quantistiche su scala, la fattorizzazione e altre primitive diventano vulnerabili.Per questo il mondo si muove su due binari: algoritmi post-quantum, progettati per resistere anche a futuri attacchi quantistici, e distribuzione di chiavi quantistiche (QKD), in cui la sicurezza discende da leggi fisiche. La transizione è iniziata, con standard in definizione e reti sperimentali in fibra e libero spazio che collegano nodi governativi e industriali.Le supply chain digitali dovranno migrare in tempo utile, perché l’avversario può registrare oggi e decifrare domani.

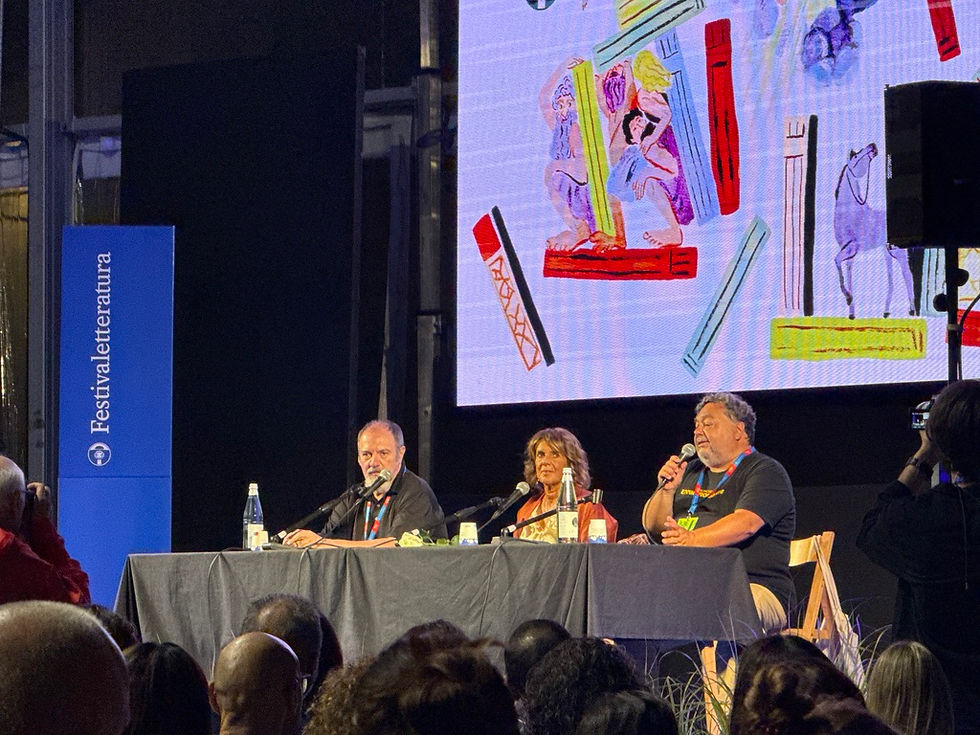

“Come funziona il quantum computing?” è anche il titolo dell’incontro di Festivaletteratura 2025 in cui Montangero, dialogando con la giornalista scientifica Elisabetta Tola, porta questi temi al pubblico generalista. La cornice di Mantova non è un dettaglio: la rassegna, alla 29ª edizione, mette insieme oltre duecentoquaranta appuntamenti e più di trecento ospiti, con format che mischiano divulgazione, letteratura e scienza in un tessuto urbano che va dal Teatro Bibiena a Palazzo Te.L’obiettivo è dare strumenti per distinguere hype e realtà, mostrando qual è lo stato dell’arte, quali sono i colli di bottiglia tecnici (qualità dei qubit, connettività, tempi di coerenza, tassi di gate) e come si misura davvero il “vantaggio” in problemi che interessano industria e ricerca. Il pubblico, tra letture e dialoghi, trova qui una bussola affidabile.

C’è anche un messaggio europeo. La partita non è solo scientifica, ma industriale e strategica: possedere tecnologie, catene di fornitura criogeniche, elettroniche di controllo, sorgenti fotoniche, software e competenze significa autonomia. Il modello verso cui si tende ricorda l’aerospazio: pochi player globali forti e filiere robuste, con programmi pubblici a lungo respiro e testbed aperti alle imprese. Se l’Europa saprà consolidare i pilastri – laboratori, startup deep-tech, centri di supercalcolo, procurement innovativo – vedremo nascere stack quantistici made in Europe integrati con cloud sovrani e standard comuni. La leva migliore resta la domanda qualificata: pilotare casi d’uso in settori regolati (energia, salute, mobilità), dove la validazione è più rigorosa e l’impatto sociale più alto.

Il resto è cultura scientifica. Al Festival si insiste su un punto che spesso sfugge: i computer quantistici non sostituiscono i classici, li affiancano.Come GPU e TPU hanno integrato le CPU, così i processori quantistici diventeranno acceleratori specializzati invocati solo quando conviene. Si parla di programmazione ibrida, compilatori che mappano algoritmi su architetture eterogenee, metriche condivise per comparare risultati, e persino “etica quantistica” nel senso concreto di trasparenza sugli ambiti di applicabilità, costi energetici e rischi di diseguaglianza nell’accesso alle tecnologie. Se Feynman scherzava sull’inestricabilità della teoria, l’ambizione di incontri come quello mantovano è ridurre la distanza tra il linguaggio dei laboratori e quello dei cittadini, offrendo una grammatica minima per capire, discutere e scegliere.

A Mantova la scienza entra nel circuito vivo del racconto.Montangero ed Elisabetta Tola mostrano che la “magia” dell’informatica quantistica non è un trucco ma la conseguenza coerente di leggi controintuitive, e che il futuro non è un salto mistico ma una filiera da costruire con pazienza: dispositivi meno rumorosi, qubit logici più stabili, reti sicure, casi d’uso misurabili, persone formate a scrivere e leggere codice che manipola sovrapposizioni ed entanglement.È così che il computer “impossibile” smette di essere un paradosso e inizia a somigliare a un attrezzo di lavoro.

Commenti